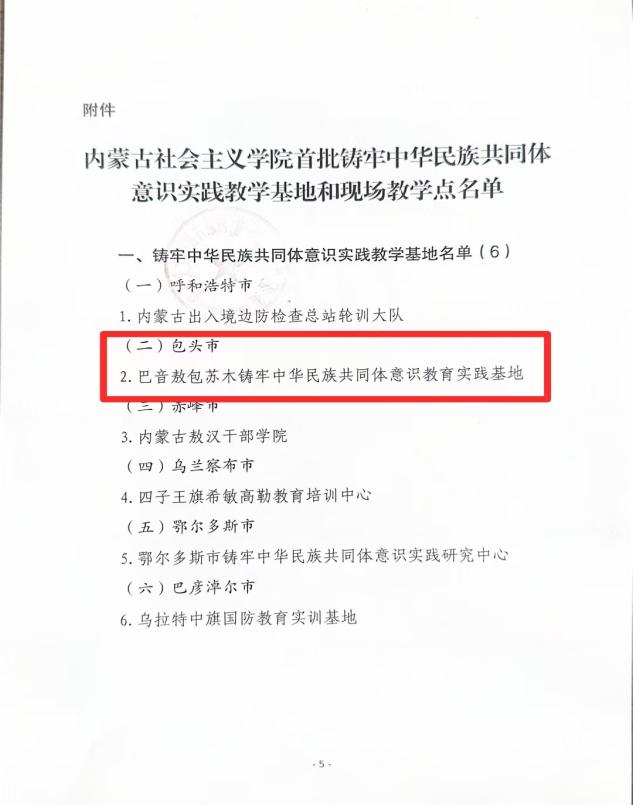

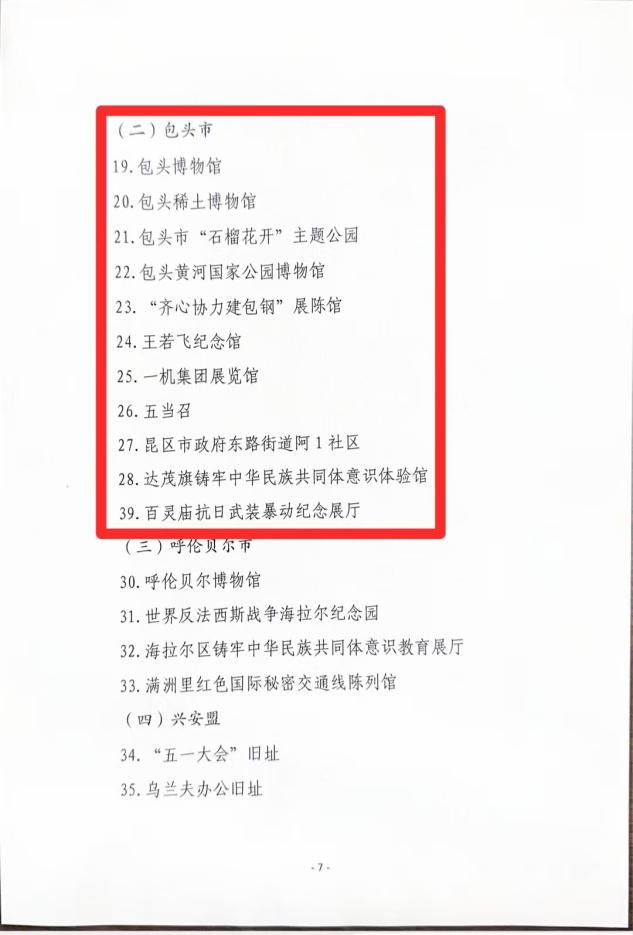

近年来,市委党校(市社会主义学院)始终将铸牢中华民族共同体意识教育摆在突出位置,不断推进教研咨一体化进程,优化课程体系建设,创新教学形式和载体,实施科研质量提升工程,铸牢中华民族共同体意识“四个阵地”建设取得了突出进展。在创新教学载体方面,全面盘点、深入挖掘包头市丰富的民族团结教育资源,推动实践基地与党校教学深度融合,着力讲好“齐心协力建包钢”“三千孤儿入内蒙”等历史佳话,讲好铸牢中华民族共同体意识的包头实践,形成了覆盖各旗县区、联通阴山南北、融合多元文化的4条特色精品线路,构建起了一个多元、立体的现场教学体系。 下一步,市委党校(市社会主义学院)将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕贯彻落实“两件大事”,紧扣贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神和铸牢中华民族共同体意识的工作主线,推动各项工作落实落细。我们将充分发挥党校(社会主义学院)教育优势,切实提升铸牢中华民族共同体意识教育的精准性和有效性,加强教学基地的示范性和规范性建设,持续优化教学设计,充分利用铸牢中华民族共同体意识实践教学基地和现场教学点资源,全面提升教育培训的质量。 市府东路街道以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面实施“三项计划”,通过建设三个平台、实施三项举措、聚焦三个重点,让各民族更暖心。 三个平台,激发各民族交往新动能 建设跨省区联动平台。立足文化认认同是最根本的认同,举办“千年融合路·共筑中华情”文化交流走亲会,第一次将昭君故乡兴山县和鲜卑族发祥地鄂伦春文化作品一起交流,突显共有共享的中华文化符号,开启跨地域交往新路径。 建设城乡互通平台。携手青山区东达山和达茂旗达尔罕苏木,共同举办“牢记嘱托 感恩奋进宣传活动,以及暖雪初至奶茶飘香市府东路街道首届邻里奶茶节,一同展示两地的土特产品和文化习俗,共同构建交往交流交融生动画卷。 建设新媒体创新平台。配合上级部门旅游宣传,建设新媒体矩阵,联合博物馆等阵地,共同推介文旅资源,在阿1#社区建成铸牢中华民族共同体意识教育基地网上展厅(VR馆),给各族群众带来了全新文化体验。 强化多民族流动人口服务管理。健全“街道—社区—网格”三级联动体系,为辖区各族群众提供“一站式”便民服务。引导各族群众通过志愿服务、共建联建等形式参与社区治理,创造共居共学、共建共享、共事共乐的社会条件。 优化就业服务体系。开展送岗位、送服务活动,形成“春雨工程”就业品牌,统筹抓好各族高校毕业生、就困人员等各类群体就业工作,共举办招聘会2场,提供岗位1700余个,达成意向人数400余人,壮大各族群众互嵌式发展基础。 不断深化宣传教育。依托各类活动,宣传党的民族政策,开展“一触千年•对话文明”非遗活动、中秋月饼文化节等各类宣传活动70余次,惠及群众近万人。 三个重点,探索青少年教育新路径 聚焦培根铸基。将阿1#社区“国家民族团结进步示范社区”,内蒙古科技大学实验中学“自治区民族团结进步示范单位”,包头市文旅局、包头博物馆“包头市民族团结进步示范单位”3个民族团结进步示范单位统筹,形成廊带资源,吸引青少年参观学习。 聚焦研学交流。延伸“非遗+”,形成“非遗课堂”“非遗工坊”“非遗市集”“非遗展馆”,与包头市非遗传承中心合作设立青少年交流活动中心,共迎接清华大学、台湾青年夏令营等各类研学活动约30场次,覆盖约1500名中小学生。 聚焦文化传承。将中华优秀传统文化教育与民族团结进步教育等相结合,开展红色故事分享会等多种主题活动,引导各族青少年在无声中“滴灌”铸牢中华民族共同体意识,共开展各类主题课程活动90余次。 市府东路街道将持续扩大品牌影响力,深化区域合作,加大与共建联建单位对接,持续提升群众参与度和认同感,全力促进各民族广泛交往交流交融。

蒙公网安备

15020302000445号

蒙公网安备

15020302000445号