科学的考古证据为我们提供了一个无可否认的事实,即从旧石器时代直到新石器时代以至其后各个历史时期,西藏的文化和文明都与祖国内地有着千丝万缕的紧密联系,其发展轨迹始终朝着东向发展,其“文化底色”从一开始便打上了浓厚的东方印记。

阅读需要 5 min

现代考古学进入青藏高原,完全改写和重建了西藏史前史,文物考古的实物形态提供了观察西藏历史与社会发展进程最为直接的证明资料。

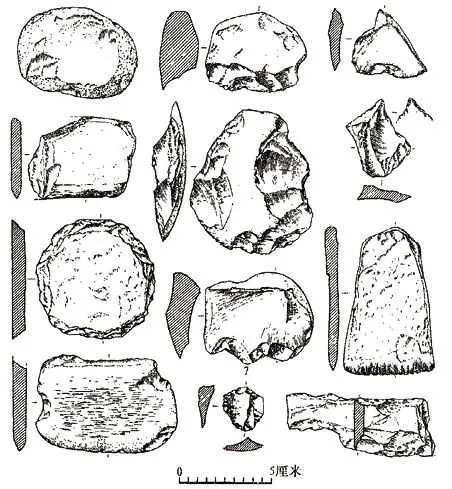

距今约10多万年至5万年,人类已经从不同的方向和路线,按照不同的生存方式和步骤踏上青藏高原。从藏北高原的尼阿底遗址,到川西高原东部的四川稻城皮洛遗址,再到西藏西部的夏达错遗址,在这些近年来新发现的高原旧石器时代的遗存当中,均显示出文化的多样性和交融性特征。

其中既有过去曾被认为是起源于西方的莫斯特手斧系统的标本,也有华北旧石器、南方旧石器时代工艺。虽然目前对于这些早期人群是通过何种途径、以何种方式进入高原的还有待进一步探索,但其与东亚地区、中国北方和南方旧石器文化之间的密切联系已经可以得到证实。

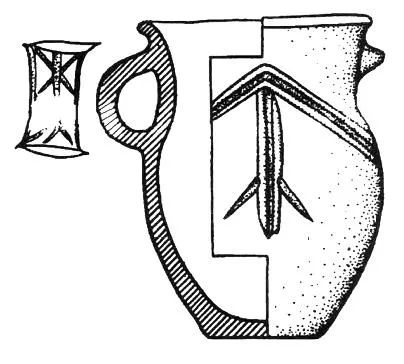

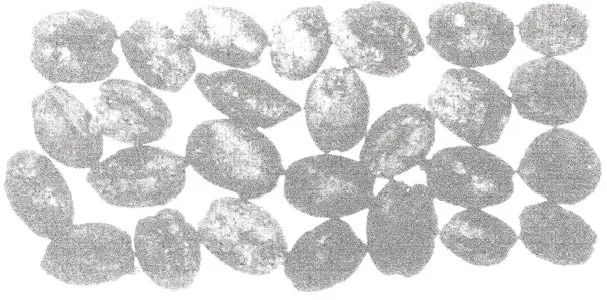

进入到距今约5000年以后,西藏昌都卡若遗址、小恩达遗址以及山南昌果沟遗址、拉萨曲贡遗址等一系列新石器时代重要遗址的发现,既能反映出高原古代文化自身特点,同时又与黄河、长江上游地区史前新石器时代文化出现了若干相似的文化因素。例如,卡若遗址中出土的农作物为粟类、遗址为半地穴式的红烧土房屋、流行彩陶花纹、陶器的造型等,均与黄河上中游地区的原始文化均具有很强的可比性。卡若遗址和小恩达遗址陶器的纹饰以刻划纹为主,与金沙江流域的云南白羊村、元谋大墩子文化陶器装饰手法相似。尤其是在卡若陶器中发现的一种具有鲜明特征的双体兽形陶罐,更是在黄河上游及川西北、滇西北史前文化中均可见到。进入到文明时代以后,西藏考古大体可以分为“早期金属时代”(约相当于文献记载的公元7世纪以前西藏“小邦”时期)和唐代吐蕃政权统治时期(公元7至9世纪)两个发展阶段。“早期金属时代”西藏的考古学遗存,主要有石丘墓(包括石棺葬)、洞室墓、大石遗迹以及出现大量动物形纹饰的古代岩画等。近年来新出土的阿里故如甲木墓地、曲踏墓地、桑达隆果墓地均属于这个时期。这些考古遗存与我国北方草原、西南山地等古代民族的考古学文化之间,有着密切的联系。不少学者研究指出,这一时期青藏高原流行的石丘墓、大石遗迹以及动物形纹饰都具有北方草原文化的特征。从考古资料可以看出,古代高原文明发生和发展的历史进程中,与周边地区保持着密切联系,一些后来成为内核的文化因素,其中也包含了我国北方草原、西南山地等地区古代文化的丰富养分,是在与这些文化相互吸收和融合的过程中孕育而成的。从目前可以观察到的西藏从史前至吐蕃时代考古学文化的发展轨迹中,我们既可以感受到来自中原、北方、西南等周边区域对西藏所产生的持续不断的吸引力,反之同样能感受到西藏在自身发展过程当中对于这些地区越来越强的向心力。正是在这两种力量的交互作用之下,西藏发展的轨迹始终围绕祖国内陆地区旋转,而不是朝着其他方向。西藏文物考古

彰显历代中央政府对西藏地方的有效管辖与治理

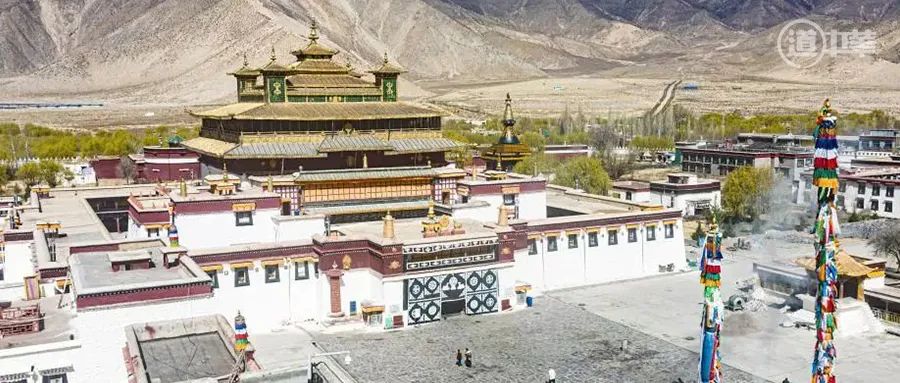

▲位于西藏拉萨八廓街的清政府驻藏大臣衙门旧址。(李小林 摄)吐蕃政权分裂之后,宋、五代时期西北地区深受吐蕃文化和中原文化影响的各民族,在文化上并未切断与西藏和中原之间的交流联系。随着新的朝代、民族格局的转换与形成,这种交流和联系反而通过更为广泛的区域间的民族融合、佛教传播、茶马贸易等多种形式得到基层化、世俗化、趋同化的演进发展,深刻影响了元、明两代西藏与中原关系基本格局的形成。元、明、清各代,中央政府均对西藏地方实施了直接有效的管辖和治理,从政治、经济、文化、宗教等各方面采取了一系列行之有效的得力举措,也给后世留存了大量重要的文物古迹。如元统领释教大元国师之印龙钮玉印、元大元帝师统领诸国僧尼中兴释教之印龙钮玉印、明永乐皇帝封授五世噶玛巴活佛大宝法王白玉印等,都体现出元、明时期中央政府治藏方略的文化特色。明、清时期,均采取了尊崇藏传佛教的政策,在汉、满、藏、蒙古等民族关系以及西藏地方与中央政府的关系问题上都更加强化了治藏方略,如清代由中央政府册封达赖、班禅等藏传活佛转世制度等。通过这些举措,中央政府与西藏地方政权的管辖隶属关系更加明确。这个时期遗留下来的重要文物包括册封达赖的金瓶、金册、金印等珍贵历史文物,以及流传于民间的多民族文化交融的文物。此外,明、清以来,西藏与内地的双向文化交流也迅速发展,在清代达到高潮,无论从建筑、器用、装饰艺术等各方面都有大量史迹可寻。如著名的清代金奔巴瓶、清代达赖喇嘛金印、清代青花莲托八宝纹盉壶、清代册封十一世达赖喇嘛金册等一批重要文物,无不彰显出这一特色。