一家人,一盏灯。世间最幸福的事,莫过于和家人相守在一起。

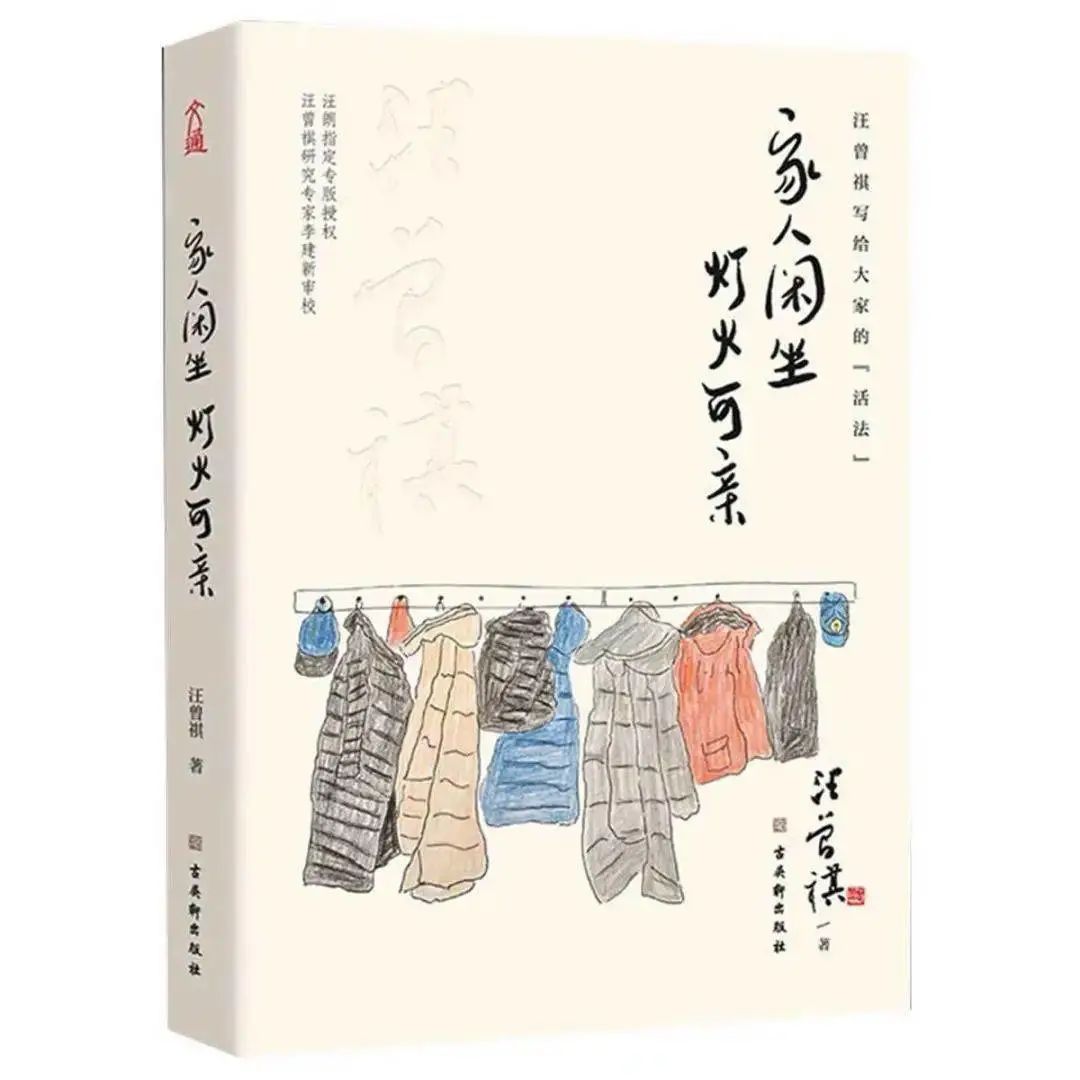

2020年4月,在汪曾祺100周年诞辰之际,光明日报出版社出版《家人闲坐 灯火可亲》特别纪念版。该书分四辑:辑一“家人闲坐,灯火可亲”;辑二“自得其乐,随遇而安”;辑三“汤和天气好”;辑四“日日有小暖,至味在人间”。书中收录了《人间草木》《葡萄月令》《四方食事》等名篇,封面上写着:汪曾祺写给大家的“活法”。

言语谆谆,浸润人心。本期《书香》携手中南民族大学师生共读《家人闲坐 灯火可亲》,让我们跟随汪曾祺洒脱温润又极具诗意的笔端,一起感受简单生活里蕴藏的满足和快乐。

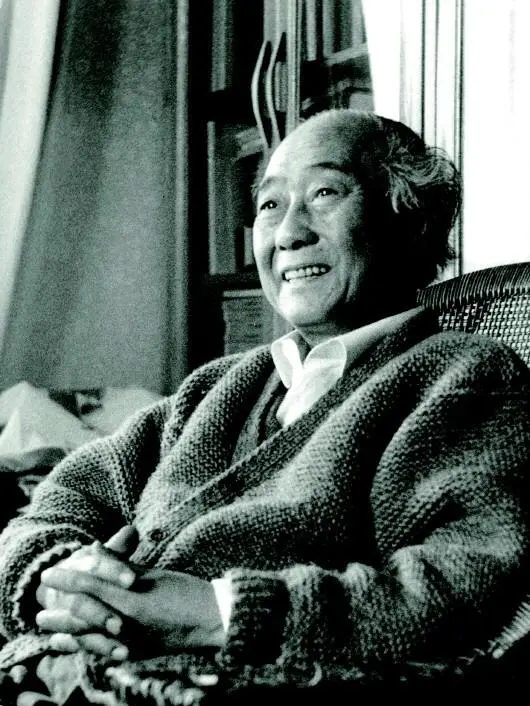

领 读 “大味至淡”:温润恬淡的心灵牧歌 汪曾祺曾说自己是一个儒家,其作品也确实有儒家温和、悠远之味,他曾在写给刘锡诚的信中自称“一个中国式的、抒情的人道主义者”。在我看来,人道主义就是以人为本,尊重自然人性,反对教条和束缚;抒情就是真诚不做作,笔端常带感情。他整个文学创作的核心价值观,即“有益于世道人心”。 汪曾祺的小说,不刻意塑造人物、经营故事,充满禅意与诗意;他的散文,题材广泛,笔触细腻,多写山水、人物、饮食、花鸟,像一幅幅民俗风情画。他天生自由散漫,不慕名利;喜欢东逛逛,西瞧瞧;过眼之人和事,无论大小,只要有趣,都记在脑子里。一有灵感,即成佳作。 “气氛即人物”,汪曾祺如是说。他的抒情通常并不澎湃,而是用克制、平静的语调营造场景氛围。当他想表达强烈的感情时,常常用“静穆”的笔调,表达悲悯的情怀。亦如他在短篇小说《大淖记事》中描写小锡匠被刘保长打得半死不活,锡匠们为他讨回公道时一样。 汪曾祺的散文,与其小说具有相近的气质,简单、温暖、恬淡、趣味盎然。其散文集《家人闲坐 灯火可亲》,讴歌无处不在的亲情,书写寻常生活的逸致,描摹平凡世间的风物,记录温润的四方食事,道出了“来从虚空来,还归虚空去,往生再世,皆当欢喜”的平凡事理。 在书的第一辑中,汪曾祺回忆了父辈勤勉有为的一生,描写了家庭生活的日常,叙说了如春日甘露般温润的亲情。祖父的通达开明和仗义疏财,父亲的亲和良善以及聪颖好学,对汪曾祺的人格操守和艺术修为产生了很大影响,一个充满爱的原生家庭,给了他以自然率性之笔去表达真性情的底气。 第二辑中,汪曾祺从平民百姓的业余爱好,以及自己“下放”张家口的亲历中告诉我们,“遇”不顺的境遇,“安”,也是不得已。不“安”,又怎么着呢?既已如此,何不想开些。 在汪曾祺的书中,他很少提及自己曾经历过的曲折和坎坷,而更愿意书写平凡中的感动。他意味深长地说:“生活,是很好玩的。”在与大自然的亲近中、与人间烟火的浸润中,汪曾祺“世故到了天真的地步”,这种“天真”就是“大味至淡”,就是最浓的人生滋味。 汪曾祺的文章,长于娓娓叙述微小事物,很少长篇大论讲道理,也很少用一种思想贯穿文字。大道理会增加文章的负担,一个作家如果先有了某种思想(定见),就可能在创作中用“定见”来塑造人物、表现生活,他笔下的生活和人物就会走样。 作为汪曾祺的老师,沈从文对他影响巨大。汪曾祺年轻时好逞才。有一次他写了一段“精彩”的对话给沈先生看,沈先生却批评他说:“这哪里是对话?这是两个聪明的脑壳在打架。”汪曾祺由此顿悟,明白“贴到人物来写”的道理。文章贵在朴素自然,用“聪明的脑壳”写作,终究落于下乘。 在阅读汪曾祺的文章时,我们可以体悟到他的语言带着深厚的中国古典文学特色。他把现代汉语和古典文学成功地嫁接,韵味婉转而不落俗套。在《我的父亲》一文中,将口语与古典文学语言结合,把擅长体育的父亲刻画得形象生动。他的作品在当时并不是领风气之先,但由于深得中国文化的精髓,充分表现了汉语自身的优美,又和当代生活密切联系,经久愈醇,厚重耐读。 在他的另一篇文章《卖蚯蚓的人》中,作者虚构出乌先生和莫先生发表了一通“很有学问的议论”,但在“我”听来,“他们好像是为议论而议论,不是要解决什么问题。”“我只是想了解了解他。我对所有的人都有兴趣,包括站在时代的前列的人和这个汉俑一样的卖蚯蚓的人。……我是个写小说的人,对于人,我只想了解、欣赏,并对他进行描绘,我不想对任何人做出论断。像我的一位老师一样,对于这个世界,我所倾心的是现象。”这段话也许是汪曾祺生活观、文学观的夫子自道,他不喜议论,善了解、欣赏、描绘。他为人和为文,没有一点架子,没有半分做作,他写人“贴到人物写”,写景就“贴到景物写”,似乎景也是人;他从不试图用作品来承载、灌输某种主义或思想,因而给读者的感觉非常舒适。 汪曾祺在当下能够受到这么多读者的喜欢,很重要的原因就是他的作品是得人心、益世道、传精神的。“中国式的、抒情的人道主义者”,是对汪曾祺恰如其分的评价。笔者自作一首小诗,来纪念他的人道与文心: 书人故事 “我的童年很美” □ 王嘉怡 综合整理 汪曾祺是著名小说家、散文家、戏剧家。他出生在江苏高邮的书香之家,在传统文化浓厚的氛围中长大。 汪曾祺聪明好学,自小就爱读书,祖父与父亲曾聘本地名流张仲陶、韦子廉二位先生,教授汪曾祺读《史记》、修桐城派古文及书法。正如汪曾祺所说“我的童年很美”,他的一生受童年的影响,兴趣广泛,活得洒脱而有诗意。 散文把汪曾祺带入文学世界,并影响和奠定了他的创作气质。他曾经写道,“有人问我受哪些作家影响比较深,我想了想,古人里是归有光,中国现代作家是鲁迅、沈从文、废名,外国作家是契诃夫和阿左林。” 1939年汪曾祺高中毕业,他在家人的支持下,克服千难万险,途经上海、香港,再从越南到达昆明,考入西南联大中文系,成为沈从文的学生,从此走上文学创作之路。 在沈从文的影响下,汪曾祺的创作从一开始就行走在“现代抒情小说”的道路上。这个文学流派的主要特色是以童年回忆为视角,致力于赞扬平民生活中的人情美、人性美。亦如他所言,“我只能写我所熟悉的平平常常的人和事”“我只能用平平常常的思想感情去了解他们,用平平常常的方法去表现他们。这结果就是淡。” 新中国成立之初,“现代抒情小说”难以成为主流,汪曾祺看清这一点,又不愿改弦更张,无奈摘笔,专心致志地从事编辑工作。这一摘就是几十年,以致他在新时期文坛复出、在1980年10月号《北京文学》发表《受戒》时,已整整60岁。 1981年,汪曾祺又发表《大淖记事》《岁寒三友》等小说,为当时由伤痕文学、反思文学占据主导地位的文坛吹进一股清新之风,由此也奠定了他现当代文学名家的地位。直至1997年5月辞世,在短短的17年中,汪曾祺写下他一生中90%的作品。 大器晚成的汪曾祺褪去了青年人的浮躁,文字干净而传神,质朴而简白,既没有结构上的苦心经营,也不追求题旨的玄奥深奇,满含对生活的热爱和深情。 2020年4月,汪曾祺100周年诞辰特别纪念版《家人闲坐 灯火可亲》由光明日报出版社出版以来,受到贾平凹、铁凝等名家的推荐。有评论称,该书是了解汪曾祺家风及生活的最佳读本。 静读思悟 于至微处见人间 □ 刘樱紫 于细小处见大哲学,是我读《家人闲坐 灯火可亲》最大的感受。汪曾祺通过琐屑的日常生活书写,用富有韵味的语言、蕴含诗意的哲学,表达点点人间碎片。 汪曾祺经历过潮起潮落,但他在作品里始终展现出积极向上的乐观主义者的形象,即便在人生低谷,亦能感受到生活的诗意,发出“生活是很好玩的”感慨。在这样的理念支配下,他的作品从小处着手,从最基本的生活层面表达诗意和美感,给我们展示微小却温暖有力量的瞬间:或是在家人相聚的温暖中收获最朴实的感动,或是在寻常吃食中觅得一份内心的宁静,抑或是在四时变化与日升月落中品味人间的至味。 在书中,汪曾祺多次表达他对童年生活的怀念,用细腻温柔的笔触描写童年。在童年的乌托邦里,他看着紫藤和丁香风姿绰约,与知了、天牛、蜻蜓玩耍,品味祭菜的独特味道……这些也许在他人眼中是稀松平常甚至不值得一提的。汪曾祺正是意识到了这一点,所以在对家乡与童年的描述时多用生活细节打动读者,这些至微之处让灯火可亲的岁月,时时洋溢着小日子的甘美。 童年的美好塑造了汪曾祺自得其乐、随遇而安的性格,文风也似自在从容的人生写意。他用细腻的笔触描写街坊邻里的寻常生活,闹市闲民的超然浸泡在柴米油盐酱醋茶里,带着一点烟火味的洒脱。而后描写到寻常人的爱好,许大妈“用拐杖扛菜”、奚大妈爱当红娘、江大妈“不嚼老婆舌头”……即使落笔于自己被下放的经历,也是“三生有幸”的淡然,他写自己寻乐的经过,而且更愿意念及那些平凡中的感动。他的笔下,蕴含着“平平淡淡才是真”的人生哲理。 四时风物,花鸟虫鱼,汪曾祺对物的感知就像窖藏了半辈子的醇酒,简练而淳朴。他描写秋花,却也不单单描写秋花,写桂子十里飘香;他写爬山虎红了,那是秋意浓了;他写茶,更怀念七载昆明岁月。他在《无事此静坐》一文中提到,他有静坐的习惯,每天早上泡一杯茶,点一支烟,坐在家里的旧沙发里,一坐就是一个多小时。汪曾祺的很多文章,就是在这样喝茶静坐的过程中构思出来的。我也是“茶乡”的孩子,家乡湖南省石门县罗坪乡漫山遍野的茶树丛,好似为山坡披上青绿外衣,置身其中,我仿佛感受到汪曾祺笔下的“茶意”,便也有了随遇而安的心态。 四方食事,不过一碗人间烟火。有人说:“汪曾祺与梁实秋,可能是文坛里最懂‘吃’、懂‘生活’的人。”虎头鲨、嗤鱼、砗螯、螺蛳、蚬子……于细微之处的食物串联起汪曾祺的记忆。“到了一个新地方,有人爱逛百货公司,有人爱逛书店,我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒,热热闹闹,挨挨挤挤,让人感到一种生之乐趣。”在他的笔下,最简单的风物吃食都可触可亲,有滋有味。 “世间最为普通的事物,平中显奇,淡中有味。”在汪曾祺的笔下,至微寻常之物都有着禅意与诗意。 静读思悟 故乡印记 □ 唐雅莉 在汪曾祺的笔下,故乡的山和水都是写作的宝藏,他的性格和写作风格也受故乡影响颇多。他对故乡的热爱、对故乡的眷恋,无比深沉。 高邮是水乡,“水”在汪曾祺的作品里频频出现。在《我的家乡》中,他写道:“我是在水边长大的,耳目之所接,无非是水。”在《故乡的食物》中,写道:“水乡,野鸭子自然多。”故乡在他身上的印记投射在字里行间。 酸甜苦辣咸的偏好,是家乡给人的特有印记。如书中所写,汪曾祺对于味觉的感受是十分细腻的。内蒙古的羊肉和新疆的羊肉有什么区别、南京的臭豆腐和长沙的臭豆腐哪个更加可口一些……像是刻在基因里的开关,一旦口齿触碰便会转动齿轮,吃的学问就在咀嚼之间流淌出来。 我生在云南边境的一个小城,饮食习惯沾染了些热带的气息,喜凉、酸、辣。来到武汉的第一年,我有些不适应。对我而言,这里的口味酸不是酸,辣也不是辣。你看,味觉习惯就是这样神奇,故乡通过饮食把属于这里的人打上“防伪标志”,辣是一个字,酸也只是一个字,但由不同的地方人来书写,笔下的神韵却大相径庭。 除了味蕾体验,故乡对人的“驯化”还存在于对气温的感知之中。就像水乡对汪曾祺作品的影响一样,气候似乎也参与了文风、性格的形成过程。在《随遇而安》一篇中提到作者心态的产生“更重要的是客观,是‘遇’,是环境的,生活的……”在武汉,冬天常常刮风下雨,就算是出了太阳,那阳光也像是被装进了厚厚的玻璃罩子里,到了夏天却又反过来。我时常想,是不是这样的气候造就了武汉人的“泼辣”。 我对于故乡的感知,除了亲身体验,还有来自文学作品的重新发现。云南盛产野生菌,在六七月的雨季,野生菌是餐桌的常客。在辑四“日日有小暖 至味在人间”中,汪曾祺写了昆明的吃食,粗略介绍了一些野生菌的吃法。我虽自小长在云南,但对于野生菌的了解,很多都是从这一辑中得来。 上了大学,每年寒暑假我才有机会回家。离家时间越长,对故乡的感知也正慢慢衰退。故乡好像变得更宽广了,因为我们可以足不出户联系上几座山外的亲人,但我们心里的故乡似乎又正在变得狭窄,甚至已经忘记了走向山对面的路。 下一次回家,那片熟悉的土地会变成什么样,我也不清楚。但所幸,我拥有故乡赋予的特殊感官印记和独立人格,即使走得很远,我仍然可以说一口流利的方言,在闲暇的日子里,和家人围坐灯火旁,感受我如此热爱的故土。 来源:中国民族报 监制/肖静芳 统筹/王珍 编辑/丛蓉 制作/石建杭