阅读需要 9 min

凉州,即今天的甘肃省武威市,是丝绸之路上的重镇,也是河西走廊多民族、多元文化汇集的历史文化名城。作家叶舟像一位历史学家那样,在文献中沉潜,索引求证;又像一位人类学家一样,在河西走廊行走,采风踏勘。

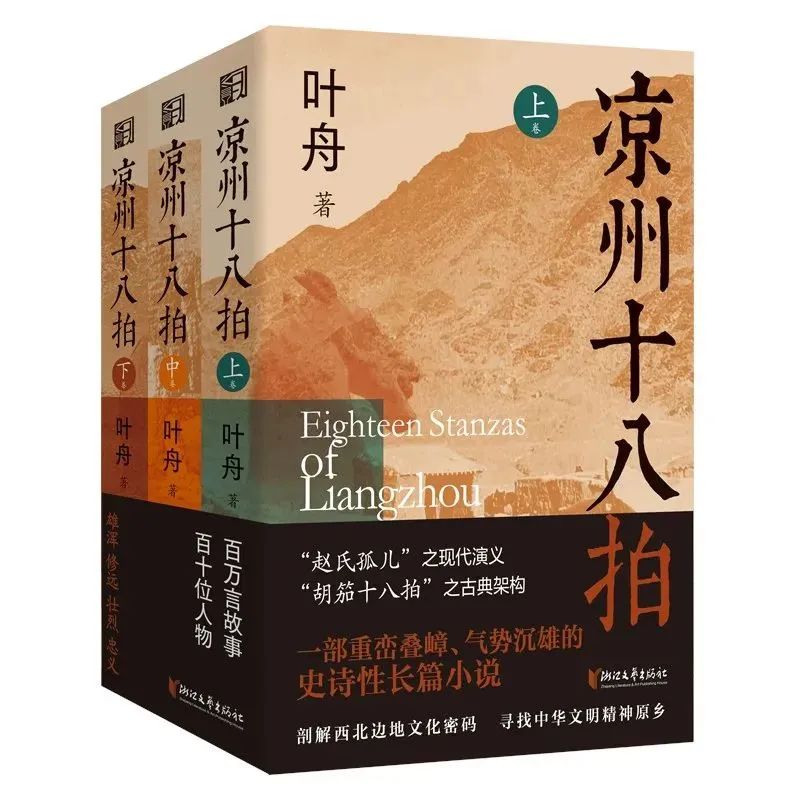

《凉州十八拍》是叶舟继《敦煌本纪》之后又一部聚焦河西走廊历史文化的史诗性长篇小说,作品通过文学书写去探寻河西大地蕴藏的中华文化密码,弘扬生生不息的民族大义和民族精神。

为了引领读者更好地品读这部小说,“道中华”特邀西北民族大学副教授王艳与叶舟进行对谈。

作品简介:《凉州十八拍》共3卷、18章,总计134万字。小说以河西走廊为背景,以凉州为原点,以中国古典悲剧《赵氏孤儿》为引子,讲述清末至新中国成立前发生在河西走廊尤其是以凉州为历史舞台的一个个故事,塑造了以徐惊白、顾山农、权达云、刘北楼、沈阁兰、朱绣等为代表的众多性格鲜明、铁骨铮铮的人物形象,集中展现了凉州儿女在时代洪流中所面临的困境、作出的抉择和坚守的信仰。

整部作品不仅将鸠摩罗什、铜奔马、祁连山等相关历史与传说同20世纪上半叶的河西走廊民间社会有机熔为一炉,而且将西北腹地的风土人情、文化氛围、经济贸易、军事历史,以文学的方式进行了生动呈现。

问:您在写完长篇小说《敦煌本纪》之后,原计划要写它的续集。但是出于什么原因,您放弃了续写敦煌,而将目光转向了古凉州?

答:我有一个写作习惯,动笔之前先要去走上几遭,否则就难以下笔。

2018年,我揣着构思好的故事在敦煌的太阳下“晾晒”的时候,突然接到父亲的电话。这打乱了我在敦煌的行程,也因此改变了日后的写作。

我的父亲是武威人,他从20多岁离开老家、落户兰州后,便很少再回去,但一辈子乡音未改。当时,父亲已经86岁高龄,他微弱的气息让我在敦煌的日光下惊醒过来。我放弃了为《敦煌本纪》撰写续集的打算,发愿要抓紧时间为父亲写一部长篇小说,作为一个儿子的报恩与孝心,于是这本书便以凉州为原点。

问:《凉州十八拍》的书名来自蔡文姬的叙事诗《胡笳十八拍》,您的作品除了向其致敬以外,两者之间有什么隐秘的关联吗?

答:《凉州十八拍》萃取《赵氏孤儿》的小说内核,书名和章节架构取自蔡文姬的骚体诗《胡笳十八拍》。

一切偶然都是必然。胡笳是富有西部色彩的一种民间乐器,我在写完《敦煌本纪》的时候,几个唱民谣的朋友从天南海北跑来为我放歌庆祝。那是我第一次见到胡笳,当时就被它哀伤婉转的旋律深深吸引,后来又听了蔡文姬的《胡笳十八拍》。

▲胡笳。

蔡文姬是我非常喜欢的一位历史人物,她在汉末的战乱中经历了远离故土、胡汉通婚、骨肉离散,但她谱曲抒怀,将中原文化带入匈奴,归汉之后又传写经典;她坚忍而温和的形象长久地印在我的脑海里。蔡文姬的《胡笳十八拍》给我的小说灌以轻盈的气质,同时也给予一种稳定的结构。

问:我注意到,《凉州十八拍》的题记上写着“天凭日月,人凭心,秤杆凭的定盘星;佛凭香火,官凭印,江山凭的是忠义”。这段话出自您父亲生前整理的《凉州宝卷》。一部作品的开头往往是整部小说的神韵所在,您是在什么样的契机下找到作品的这种神韵的?

答:我觉得一个人的衰老是从气息上开始的。在我打算写本书时,父亲已经离不开制氧机了。每天夜里,他总要爬起来吸氧,这恰巧就是我们父子谈话的契机。

我总是问这问那,大到过往的历史,小到他幼年时的饮食、服饰、方言、村庄的规模、各个家门的情况,等等。但是,写作初始又何其难也。故事就像一堆乱麻,我根本找不见线头,也就是说找不见第一句话。那天深夜,吸了一阵子氧气之后,父亲忽然拔掉了鼻管,对我说:“天凭日月,人凭心,秤杆凭的定盘星;佛凭香火,官凭印,江山凭的是忠义。”这句话充满了骨血和钙质,有金属之声,我当时就被惊得目瞪口呆,赶紧抄在纸上。我知道自己抓住了线头,找见了整个故事的腔调,也摸到了这本书的“心跳”。

问:您在创作《凉州十八拍》期间,刚好遇到新冠肺炎疫情,想必写作的过程也是异常艰难。是什么力量支撑您在漫长的写作过程中,完成134万字的创作?

答:我觉得“人生的半径”是有尺度和规矩的。光阴者,百代之过客。我一直在跟时间赛跑,为了给父亲写一本像样的书,也为了拓展自己的生命,用有限的生命感受无限的可能性。我的手段就是写作——用诗歌、散文和小说去拓展我人生的长度与宽度。

每次走在兰州的北滨河路上,抬头看见通向青海、西藏、新疆以及武威、张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌的路牌,每一个地名都是伟大的存在,每一个词汇都和我们的文化紧密相关,都足足可以写出一部上下两卷的书。

这些地名让我禁不住想起衔命西行的使者张骞,策马呼啸的少年将军霍去病,舍命求法的高僧法显与玄奘,开坛讲法的鸠摩罗什……在兰州这样一座水陆码头,古往今来,那些依次走过的赫赫有名的人物,早已构成我们民族不可或缺的记忆。他们从这条路上走过,像我们这样的后来者也相继走过,而在我们之后,仍然会有无数的人陆续走过,我们只是其中的一个存在而已。每念及此,我就想尽量把自己人生的幅度拓宽一些,把自己人生的地平线尽量延长一点。

▲敦煌鸣沙山骆驼骑行。(图片来源:视觉中国)

问:《凉州十八拍》的叙事方式和语言风格极为独特,小说中夹杂着一些方言和俚语,可以说民间文学和民俗文化是您作品的重要组成部分。您是如何将这些材料聚拢起来,变成小说里的一部分的?

答:在我成长的过程中,父亲经常用他自己的方式,向我描述远方的故乡,虽然模糊,但亲切无比。因为工作的缘故,我每年都要奔赴几趟河西走廊,加之平时对这方面史料的大量阅读,让我产生了初步的信心,似乎隐约看见了这部书的雏形。

《凉州十八拍》中,大量运用凉州乃至甘肃的方言俚语、饮食文化,比如“搭手”“腔子”“落怜”“颠盹”等,还有虚构及非虚构的手段……这些都是微观层面的书写。

在宏观叙事中,我试图将李广、班超、霍去病、卫青、张骞等人的魂魄灌注在小说中的徐惊白、脱可木、陈匹三、马眉臣、张汲水等一众少年人的身上,让阳刚、忠义、英勇等精神气质后继有人,一脉相承。

问:《凉州十八拍》里有一个词——“整理”。您的作品中包含很多历史、文化、民俗的信息与符号,如铜奔马、鸠摩罗什、凉州会盟等。您是如何“整理”这些符号的?

答:民国初年凉州的那场大地震,摧毁了无数房间,无数人和牛羊死伤,罗什寺塌了,罗什塔也倒了。我写小说的时候在想,得把鸠摩罗什塔重新建起来。

刚开始,我写了一个题目叫“罗什塔重建委员会”,我觉得“重建”这个词没错,塔倒了,只留下塔基,需要重建起来;重建也很简单,不过就是用砖头和泥浆,一块一块砌上去。但是我去拜访专家学者,在一份很稀罕的资料里发现当年的凉州耆老乡绅们真的成立过一个叫“罗什寺整理委员会”的民间机构后,我觉得“整理”这个词要比“重建”好。

▲鸠摩罗什寺。(图片来源:武威文体广电旅游微信公众号)

事实上,阅读和写作也是在整理我们自己。知道了曾经有过那样的人生,那样的遭际和坎坷,才可以告知后人、警诫后人、鼓舞后人——这恐怕就是个体生命和民族生生不息的奥秘所在。

这种整理无处不在,无时不在。无论写《敦煌本纪》还是写《凉州十八拍》,其实就是在整理我手头的一些认知——我对敦煌的认知,对河西走廊的认知,对凉州的认知。这个认知是有局限的,但它恰恰是我的这一棒。然后,再交给那些才华灼灼的少年们,继续整理下去,整理出第二棒、第三棒、第四棒。我觉得文化就是这样传承下去的。

▲铜奔马。(图片来源:武威文体广电旅游微信公众号)

问:您的《敦煌本纪》《凉州十八拍》等丝绸之路系列作品是从地域出发的文学写作。您的《凉州十八拍》重新定义了“西北”,它不再是历史叙述中的“边疆”,边塞诗中的“西出阳关无故人”,而是古丝绸之路上中西文明与文化交融汇聚的中心。您是如何定义西部写作的?

答:迄今为止,我所有的文学地理版图以及词汇表都在西北。我一直以为,西北尤其是河西走廊,蕴藏着中华民族最初的品质与精神气质。

河西走廊是古丝绸之路上东西方文明相遇及碰撞的交流之地,凉州本是河西首郡,也是进入西域的门户。自古以来,河西走廊就是我们这个国家的腹地及仓储之地,它不仅提供了一种地理上的战略纵深,还提供了一种文化的纵深、思想的纵深。

但是,这片疆域后来渐渐板结了、荒凉了。早些年,我写过大量的诗歌,包括后来的长篇小说《敦煌本纪》和这部《凉州十八拍》,我渴望用自己的这支笔去“除锈”。我力图用自己的文字,擦掉这片土地上曾被历史烽烟侵蚀过的锈迹。

问:前不久,18位来自北京大学、复旦大学等高校的文学博士来到武威市,与您完成一场重走河西走廊的文学寻根之旅。通过这次活动,您作品中的“乌鞘岭”“天梯山石窟”以及书中的人物也都鲜活起来。那么,您带领他们寻找的根到底是什么?

答:我对“少年”“青年”有一种近乎执拗的偏爱,这可能和我的天性有关。

在西北,对一个男人最好的褒扬就是“儿子娃娃”,意思是说他身上带刚,有勇气,血是滚烫的,也有鲜明的爱憎,懂得生死和取舍,黑白分明,这显然是少年才具备的秉性与品质。

在《凉州十八拍》里,我刻画了一批心系家国、满怀豪情的义勇之士和热血少年和青年,但它毕竟是虚构的,我并不满足于此。于是,我邀请18位“90后”文学博士奔赴凉州,去乌鞘岭、天梯山石窟,去八步沙林场、百塔寺,去雷台汉墓和瑞安堡,实地踏勘这一广袤的绿洲,这片高天厚土。

▲天梯山石窟。(图片来源:武威文体广电旅游微信公众号)

《钦定四库全书》的《甘肃通志》卷中有一句话:“人事慷慨,烈士武臣,多出凉州……崇节俭,敦礼让,质而不野,尚武兴文。”我希望带着这群青年,探寻河西大地所蕴含的中华文化密码,期盼他们能在这片大地上得到某种启蒙,得到淬火与历练,进而有所收获。

受访者简介: