古代物质文化包含了以其成就为基础所生发的“文化自信”,成为中华民族共同体的重要精神内涵。

本文约 3200 字

阅读需要 8 min

孙机先生是我国著名的文物专家、考古学家。他认为,博物馆是文物的殿堂,而文物是人类文化成就物化的见证。古代物质文化是中国人的骄傲,折射着中国的基本国情,反映着中国人的精神,体现了中华文化内涵。孙机先生在许多场合呼吁让更多文物从历史中“醒来”。

5月18日“国际博物馆日”,“道中华”以此为题将孙机先生的主要观点和相关文献进行整理,以飨读者。

孙机先生认为中国古代的物质文化成就,是中华文明五千年辉煌历史的重要组成部分。古代文物,尤其是其中的物质文化资料,纵然多半是日用品,和重要历史事件不一定有直接联系,但却是人民生活的见证、科技水平的标尺,是其所属时代社会发展的一面镜子。

中国古代在很多方面都领先西方。比如,船舵是中国人于公元1世纪发明的,西方到11世纪才使用,比我们晚了一千年;在车的使用上,中国也比西方早一千年。再看今天农民使用的铁铧犁,和西汉发明犁壁时并无两样,而西方到很晚才学会使用犁壁……因此,我们将古代中国的物质文明总括起来加以回顾,就会发现古人的发明创造不计其数,从天文数学到农田水利,从烧砖制瓦到驾车造船,处处闪耀着智慧的光芒。更不要说丝织、造纸、冶金、制瓷等世人普受其惠的诸多发明,这些成就有力推动了人类文明的进程。

文化的内涵很广泛,有精神层面的,也有物质层面的。回顾中华民族五千年来走过的路,无数领先世界的发明成果熠熠生辉。文化自信是整部中国文化史的产物,建立在中华五千年文化成果的基础之上,贬低或无视这些成果,就是从根本上对中国文化的否定。可以肯定地说,中国古代物质文化是中国人的骄傲,优秀的物质文化是文化自信的基础。

文博工作者是通过研究、考证文物的细节来复原历史的。孙机先生介绍,比如研究中国古代服饰,我们首先要了解服饰的作用、功能是防寒御暑、保护身体等,要看到服饰的演变是随着穿着者的生活、生产的变化而发生的;同时,通过一个人身着的服饰又可以了解到他的社会地位、文化修养;再者,服饰的演变还能体现出中国人五千年来审美观的变迁。

在综合研究这些内容后,我们已经不单单是在研究一件衣服。同理,我们在展示和阐释服饰时,也不是简简单单把服饰往展柜里一摆,而是要让参观者了解到这件衣服当时是怎么穿的,穿上后是什么样子的。与此同时,穿衣服是配套的,内衣、外衣、上衣、下衣,一套衣服就是一个人的形象。所以,我们可以通过对古人的服饰、妆容、发饰、配饰进行复原,配合大量文物线图和文物图片,反映出中国古代人的整体形象,让参观者直观地看到中华五千年的服饰变迁,把中国服饰的根底阐释清楚。

▲中国国家博物馆中国古代服饰文化展复原的中国古人整体形象。

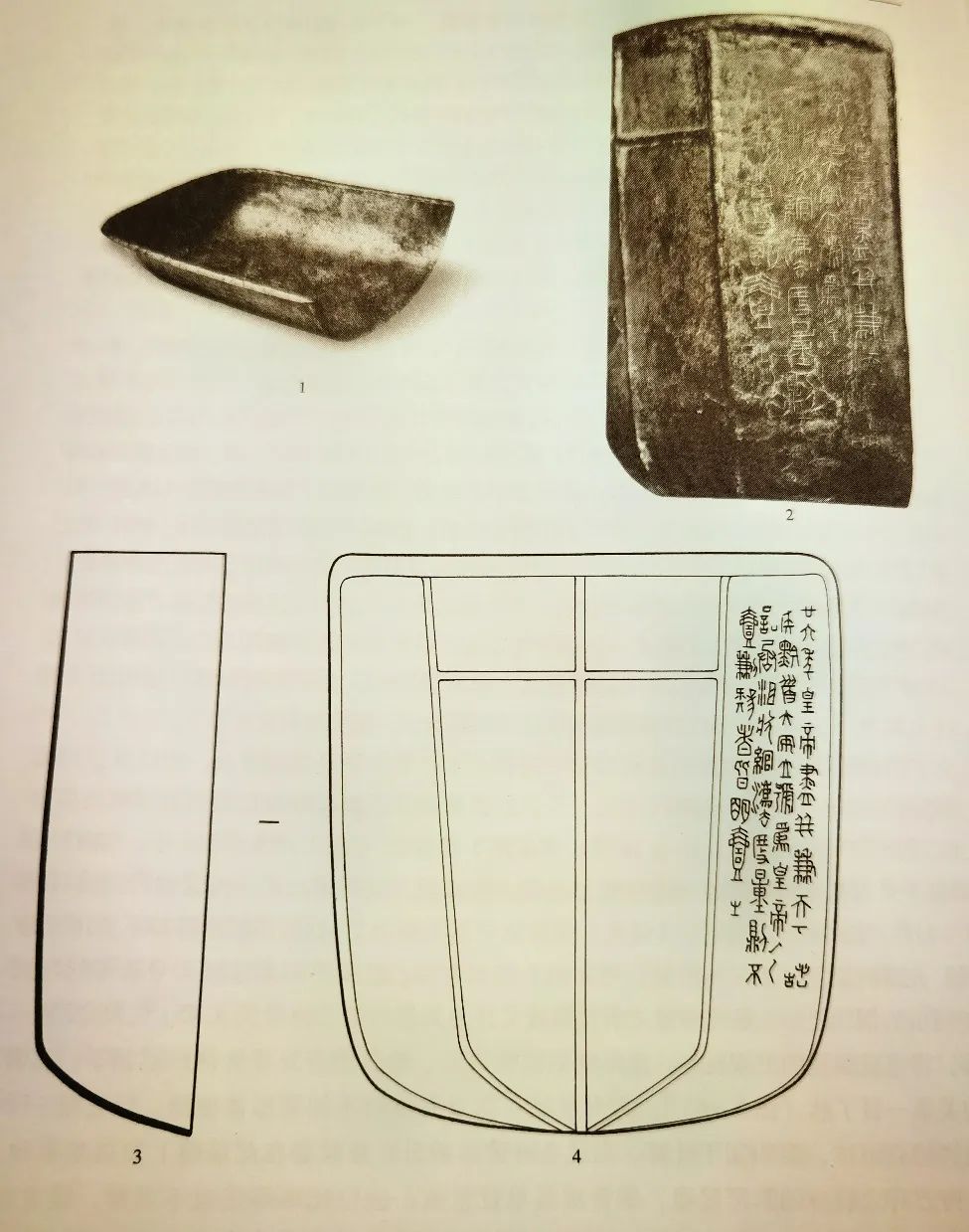

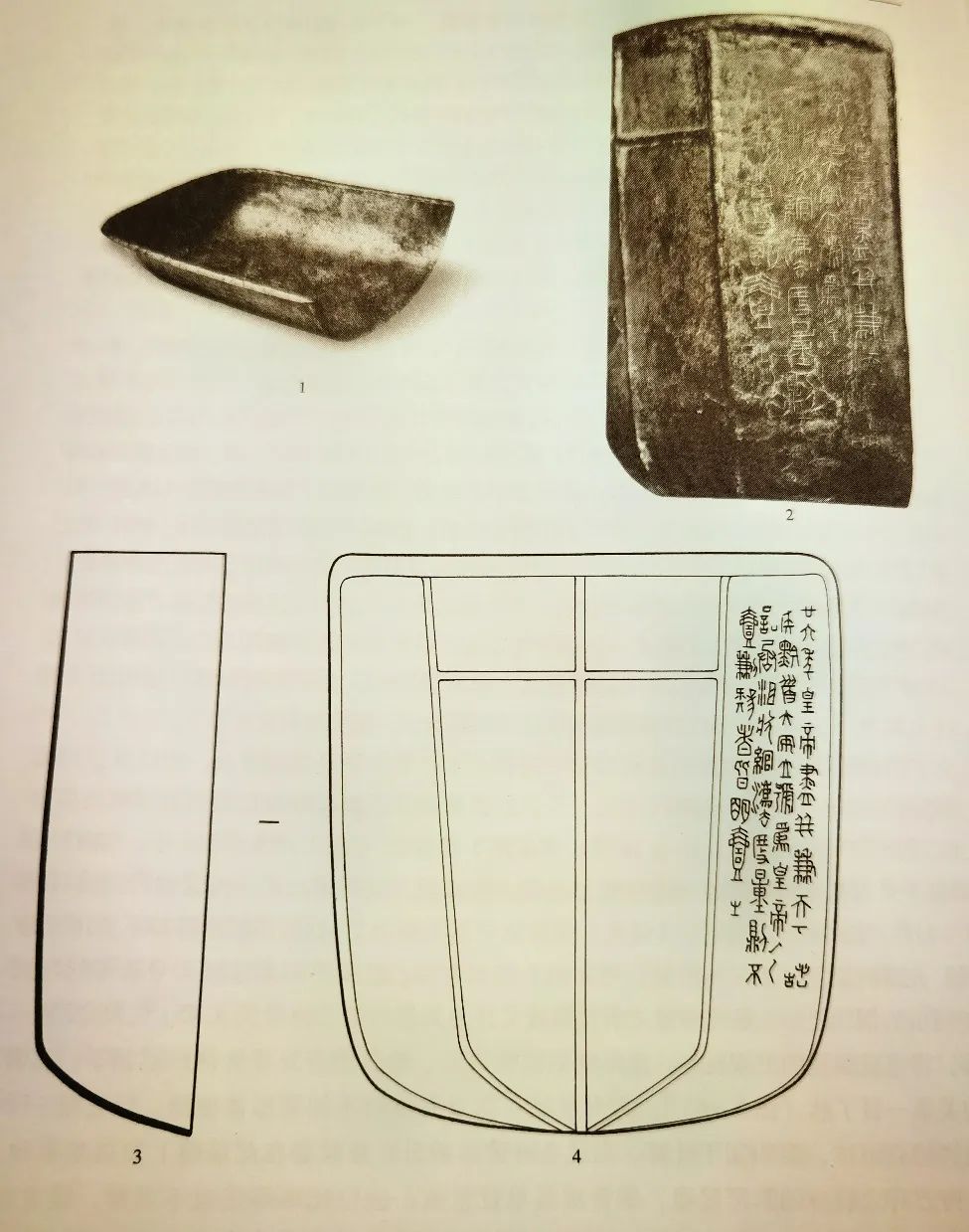

▲中国国家博物馆中国古代服饰文化展中详尽的线图说明。西汉初年,百姓谴责秦始皇的暴政,其中有一项叫“头会箕敛”,是说秦军拿着一个像簸箕一样的东西去老百姓家随意敛收粮食,供给军费,遭到老百姓的抱怨。前些年,有学者在山东博物馆发现一个铜箕,上面铸着秦始皇统一度量衡的诏书,证明此文物是一个量器。事实上,从秦代往下到汉代,往上至战国甚至商代,都有这种量器。所以,“头会箕敛”可以理解为当时汉朝老百姓谴责秦始皇时比较夸张的一种说法。通过这件文物,可以还原秦朝赋税制度,是对文献的一个补充说明,也是对当时社会状况的一个说明,这就是“由小见大”的例子。

▲秦铜箕量:1.全形;2.铭文;3.侧面;4.背面。

如何通过文物来解读中华民族作为一个共同体的形成发展史

孙机先生介绍,通过文物研究,我们发现,中华民族在遥远的时代就已经形成一个庞大的共同体。

中国这么大的国家,古代也有中原、边疆之分。比如,原来有这样一个比较固定的看法:长江以南在商代人看来是很遥远的地方,商朝的首都无论在朝歌还是安阳,距长江以南都很远。

但是经过考古发掘,我们发现很多出土文物即使相距遥远却非常相似。比如红山文化在内蒙古辽宁一带,良渚文化在浙江,可是它们出土的很多文物都有相似性,比如神像的特征基本上一样,而且有些早期的文字,如殷墟甲骨文,以及更原始的文字,看起来基本相似——都是单个的方块字。再比如,以前,我们只知道河南安阳殷墟出土了商代的甲骨文,后来在陕西又出土了西周的甲骨文。

这说明,中华民族在遥远的时代已经形成一个庞大的共同体。各地出土的若干生活用品,如陶器造型上的差别,和共性相比较,就显得次要了。

孙机先生强调,我们首先要看到文化交流是双向的。中西方文化交流是文化史研究中的重要课题,但近年来不少国内外专家学者认为,中国古代一些先进物质文化的“原型”来自西方。

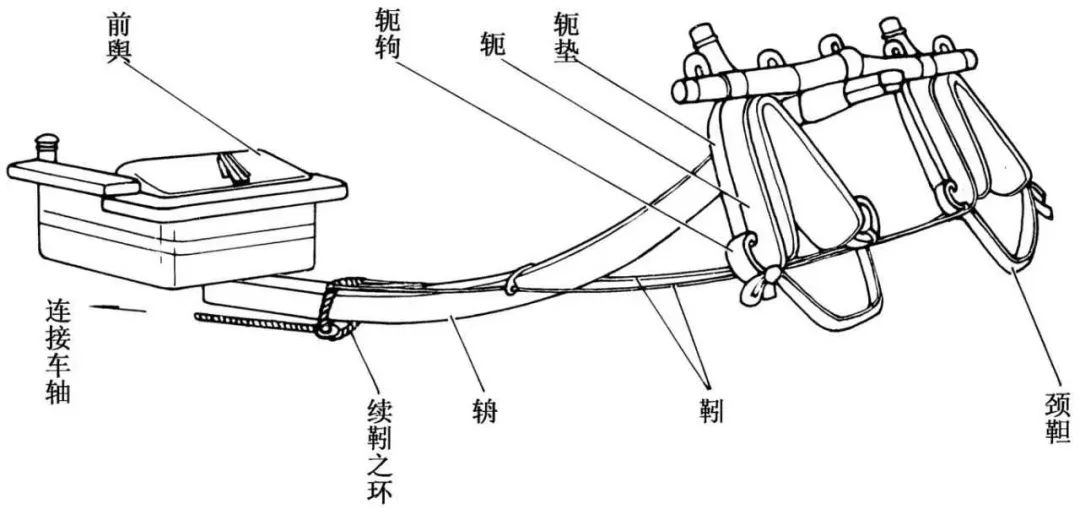

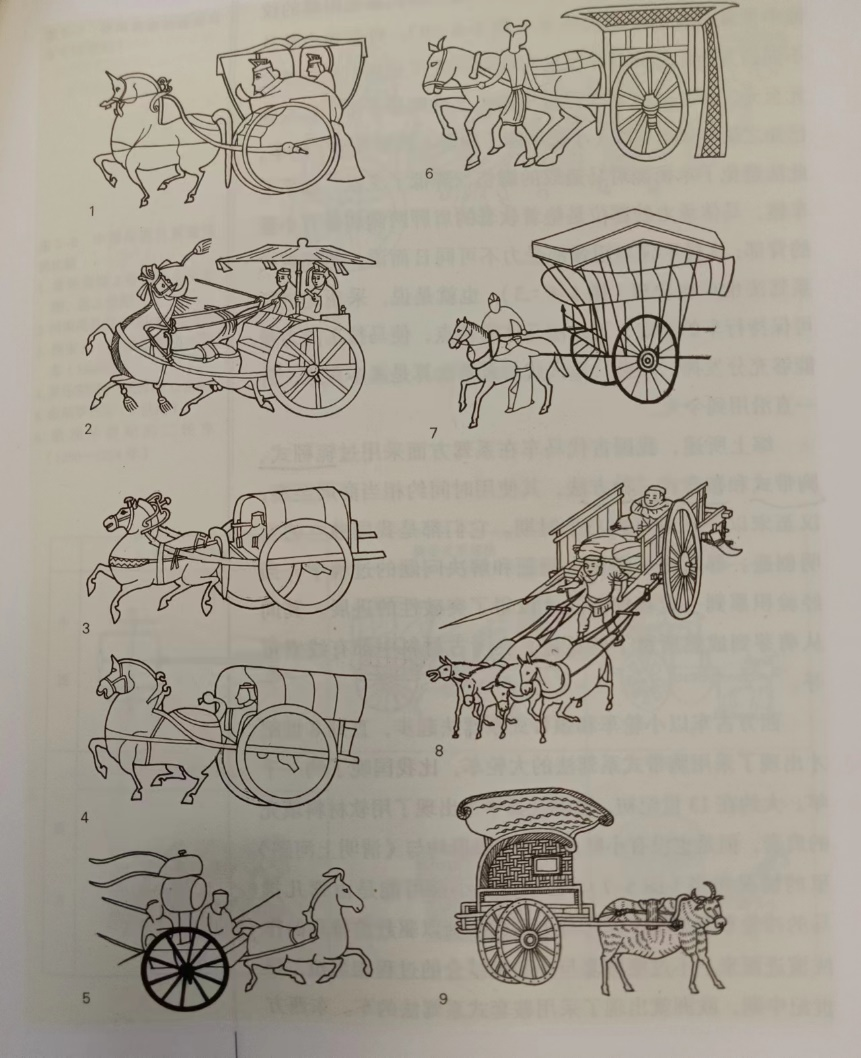

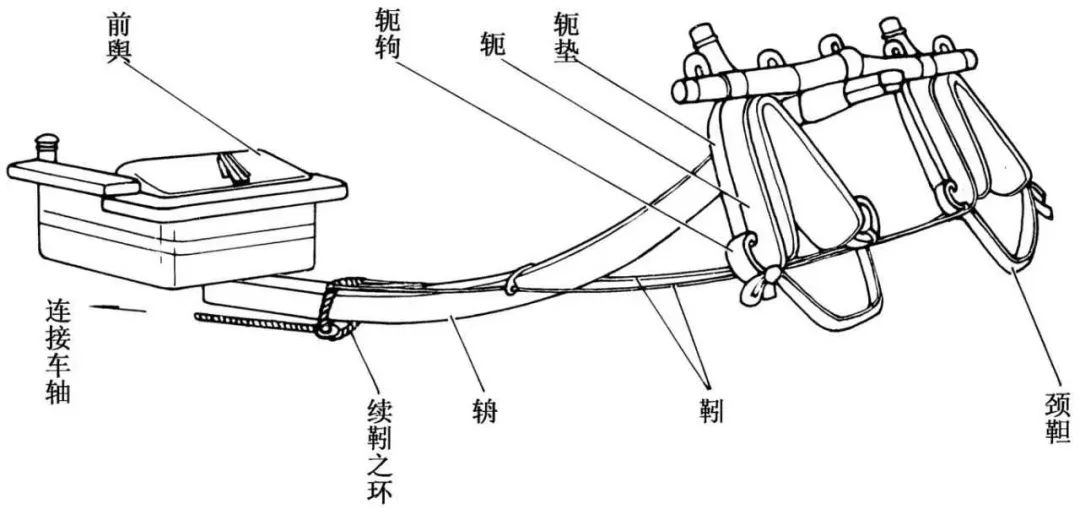

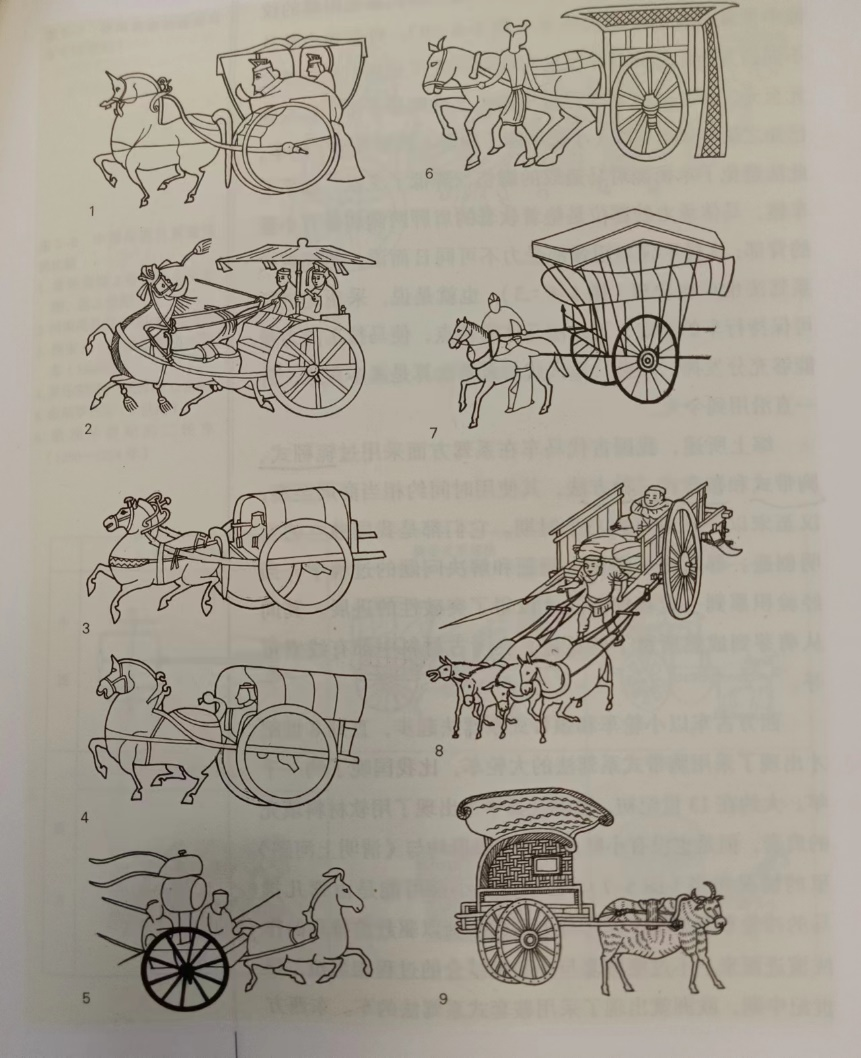

对于这种观点,首先我们要肯定文化交流对文化发展有着重要的促进作用,是好事,但如果肆意杜撰,那我们也不必理会。从文物角度解读东西方文化交流,我们应该本着实事求是的态度。首先,他认为交流双方要有直接接触。比如目前学界大部分研究文章认同“中国古车西来说”。事实是,古代西方最早发现的车大约距今2000年,而我国则发现了距今3500年左右的二里头时期的两轮车辙印,首先从时代上就否定了这种说法。此外,西方古车与中国古车在用途和功能上不同。文献记载,我国在二里头时期不但有车,而且车上能坐3人,可用于作战,车轮直径在1.35米左右。西方古车车轮直径较小,一般不超过90厘米,不能用于作战,只用于运输,且载重量不超过400斤。另外,二者的系驾法(即驾车的方法)也不同。古印度使用牛车,他们认为牛角是牛最有力量的部分,因此古印度的系驾法是将车辕拴在牛角上。两河流域和古埃及使用颈带系驾法,即将车辕拴在马脖子上,妨碍马在奔跑时的呼吸。根据秦始皇陵出土铜车判断,中国古代使用轭靷式系驾法,车辕架在马的肩胛骨处,避开马的胸部和颈部,不妨碍呼吸,也不影响驾车速度。正因为有轭靷式系驾法,中国的古车才能用于作战,这是中国古车所特有的特征。

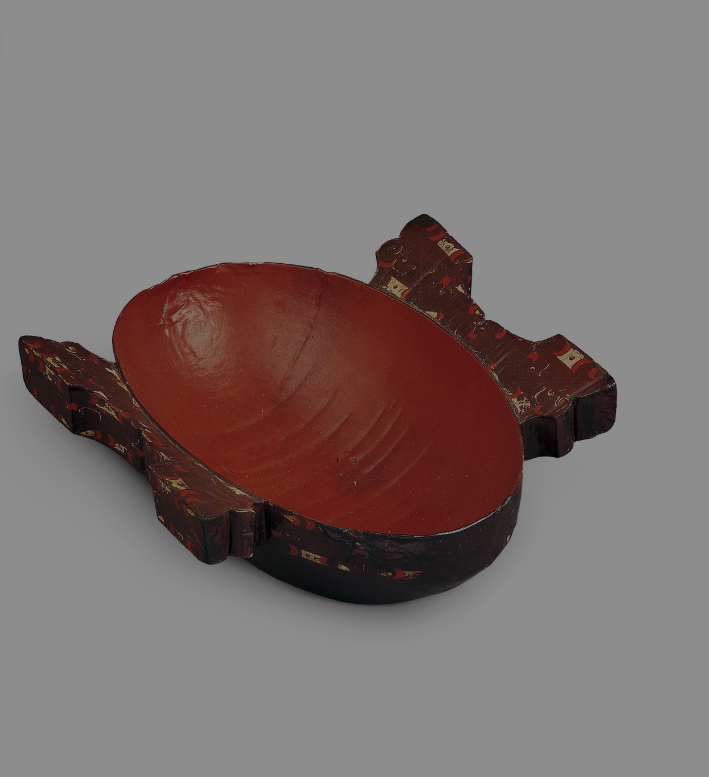

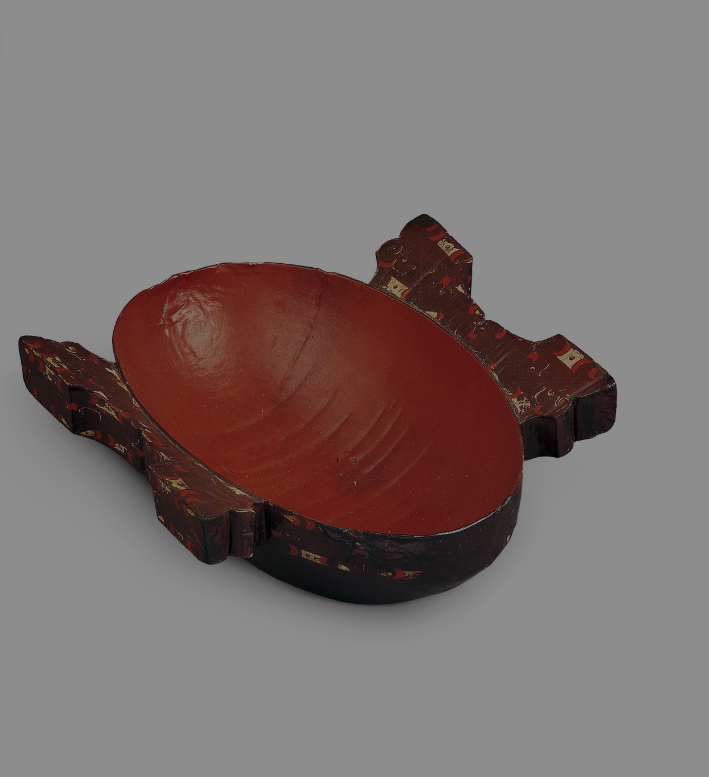

其次,文化的“接受方”要有实际的社会需求。比如椅子,最早出现在古埃及,后传入希腊和波斯,中国汉代在新疆楼兰地区出土了雕花木椅,但却无法传入玉门关以内地区,这与当时中原的礼仪制度和生活习惯有很大关系。当时中原人的室内活动采用“席坐”,并且认为“踞坐”(即垂腿而坐)是很无礼的行为。由此可见,文化传播也会受到社会生活方方面面的制约,没有一定的实际需求,文化交流就无法产生。再次,在文化交流中,传播的一方在文明发展阶段上要领先于接受的一方,否则文化交流无法发生。比如牛津大学学者认为,中国古代的“杯”是从公元前1000年的高加索地区而来。首先我们要明确一个概念,中国古代魏晋南北朝及以前所提到的“杯”均指“耳杯”,耳杯由一个椭圆形容器和两个对称的弧形耳组成,与今天我们所说的“杯”有本质的区别。高加索地区出土的银杯在中国古代所对应的器物应该叫做“觚”,而我国最早的觚形器可以追溯到距今8000年前的兴隆洼文化。

最后,交流双方的文化特征要一致。比如日本著名汉学家石田干之助曾断定,中国古代有翼兽的原型一定在古波斯。但我们通过对二者的特征分析发现,西方的有翼兽翅膀很大,与身体的比例协调,这是因为在西方的神话体系中,有翼兽这类神兽是由翅膀带动来飞翔的。而中国古代的有翼兽翅膀则很小,在中国古代的神话体系中,神兽和神明往往乘虚御风、腾云驾雾,并不真正借助翅膀飞行,翅膀只是一个神化的符号,借助这种艺术上的表达来表现神兽的神性。由此可见,二者虽然都是神兽,都有翅膀,但是观念、特征和用途都不相同。因此,中国古代有翼兽来源于古波斯的说法并不可信。孙机先生认为,我们既要承认中西文化交流确实对我国古代物质文明起到积极的促进作用,但是对中华民族的物质文化,我们有足够的底气抱以自信。(本文文字图片均由中国国家博物馆图书资料部提供。)

参考文献:

1.《中国古代物质文化》

受访者简介:

孙机,中国国家博物馆终身研究馆员,汉代物质文化研究专家。